导航

收藏 | 食品添加剂、净含量与规格的正确标识及标签标识禁止性规定

食品净含量与规格标示你都看懂了,读懂了吗?

食品净含量与规格的标示看上去是一个简单的事情,但在日常生活中还是时不时会看到一些错误的标示,小编收集整理了部分常见问题供大家参考。

1、引导词错误

净含量的标题只可以标示“净含量”三个字,标示“净重”“毛重”“容量”等都属于净含量标题标示不规范。

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》4.1.5.1 规定:净含量的标示应由净含量、数字和法定计量单位组成。

2、单位错误

我们常说的“公斤”、“斤”等不属于法定计量单位,应使用法定计量单位“千克”或“kg”,如:“净含量:1千克”。

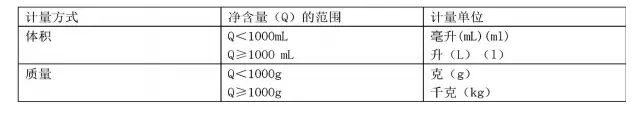

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》4.1.5.2 规定:应依据法定计量单位,按以下形式标示包装物(容器)中食品的净含量:

a) 液态食品,用体积升(L)(l)、毫升(mL)(ml),或用质量克(g)、千克(kg);

b) 固态食品,用质量克(g)、千克(kg);

c) 半固态或黏性食品,用质量克(g)、千克(kg)或体积升(L)(l)、毫升(mL)(ml)。

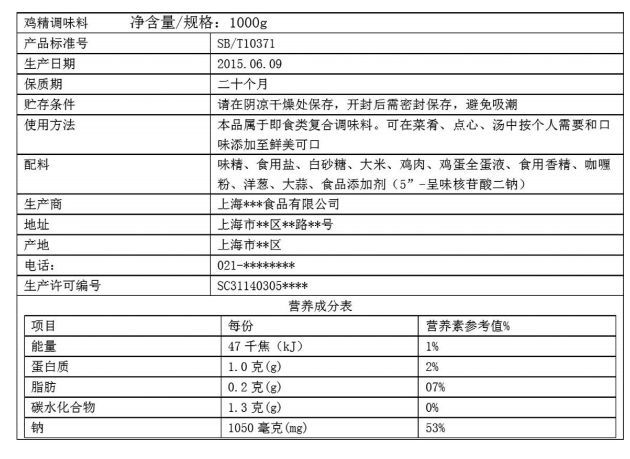

标签未按标准要求使用计量单位(1000g),不符合GB7718《预包装食品标签通则》4.1.5.3的规定。标签中净含量标示值为1000g,属于净含量Q≥1000g,计量单位应标示为千克(kg),如“净含量/规格:1kg”。

GB7718《预包装食品标签通则》4.1.5.3的规定:净含量计量单位的标示方式,如下表:

3、字符高度错误

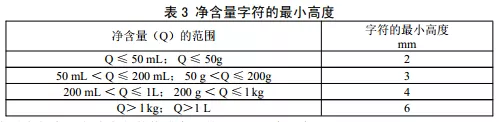

部分企业在设计制作标签时, 经常未将“净含量”、“数字字符”及“计量单位”作为一个整体, 出现只注重数字字符高度, 而忽略了“净含量”字样和计量单位的高度, 导致净含量字串整体的最小高度达不到标准要求。“净含量”包括三部分:净含量、数字和法定计量单位。三部分所有字符高度都要符合要求。

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》4.1.5.4.净含量字符的最小高度应符合表3的规定。

4、净含量位置错误

净含量应与食品名称标示在同一版面,以便使消费者在看到食品名称的同时易于看到净含量的标示。

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》4.1.5.5 净含量应与食品名称在包装物或容器的同一展示版面标示。

扩展资料——《食品安全国家标准常见问题解答》第91页:

36.产品包装为圆柱体,净含量和产品名称能否不在包装物或容器的同一视觉版面,但在同一展开版面?

不能,版面设计时应设计在一起,展示时能够摆在同一视觉版面上,净含量应与食品名称标示在同一版面,以便使消费者在看到食品名称的同时易于看到净含量的标示。

5、未标注固形物含量

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》4.1.5.6规定容器中含有固、液两相物质的食品,且固相物质为主要食品配料时,除标示净含量外,还应以质量或质量分数的形式标示沥干物(固形物)的含量(标示形式参见附录C)。

半固态、黏性食品、固液相均为主要食用成分或呈悬浮状、固液混合状等无法清晰区别固液相产品的预包装食品无须标示沥干物(固形物)的含量。预包装食品由于自身的特性,可能在不同的温度或其他条件下呈现固、液不同形态的,不属于固、液两相食品,如蜂蜜、食用油等产品。

6、组合和促销装问题

GB 7718-2011 《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》4.1.5.7 同一预包装内含有多个单件预包装食品时,大包装在标示净含量的同时还应标示规格。

规格的标示应有单件预包装食品净含量和件数组成,或只标示件数,可不标示“规格”二字。单件预包装食品的规格即指净含量,可以不另外标示规格。

赠送装(或促销装)的预包装食品的净含量应进行标示,可分别标示促销部分的净含量和赠送部分的净含量,也可以标示销售部分和赠送部分的总净含量并同时用适当的方式标示赠送部分的净含量,如“净含量500克、赠送50克”,“净含量500+50克”,“净含量550克(含赠送50克)”等。

食品包装上,这样标识食品添加剂才是正确的!

好多食品在生产加工过程中,或多或少会添加食品添加剂,那么如何在食品标签上正确标识食品添加剂呢?是每个企业必须要掌握的,否则就会有经营风险!

今天就给大家总结一下如何在食品标签上正确标识食品添加剂,希望对广大食品企业有所帮助,并欢迎大家指正交流。

第一点

食品添加剂应当标示其在《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中的食品添加剂通用名称。

如果《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中对一个食品添加剂规定了两个及以上的名称,每个名称均是等效的通用名称。以“环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)”为例,“环己基氨基磺酸钠”和“甜蜜素”均为通用名称。

第二点

应当如实标示产品所使用的食品添加剂,但不强制要求建立“食品添加剂项”。在同一预包装食品的标签上,所使用的食品添加剂及可以选在以下三种形式之一标示:

1.全部标示食品添加剂的具体名称,食品添加剂的名称不包括其制法,如加氨生产、普通法、亚硫酸铵法生产的焦糖色,在标签上可统一标注为“焦糖色”;

2.全部标示食品添加剂的功能类别名称及国际编码(INS号),如果某种食品添加剂尚不存在相应的国际编码,或因致敏物质标示需要,可以标示其具体名称,如“磷脂”可以表示为“大豆磷脂”;

3.全部标示食品添加剂的功能类别名称,同时标示具体名称。食品添加剂可能具有一种或多种功能,《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)列出了食品添加剂的主要功能,供使用参考。生产经营企业应当按照食品添加剂在产品的实际功能在标签上标示功能类别名称。

举例:食品添加剂“丙二醇”可以选择标示为:

3.1丙二醇;

3.2增稠剂(1520);

3.3增稠剂(丙二醇)。

食品中添加了两种以上同一功能的食品添加剂,可选择分别标示各自的具体名称;或者选择先标示功能类别名称,再在其后加标示各自的具体名称或国际编码(INS号)。

举例:可以标示为“卡拉胶、瓜尔胶”“增稠剂(卡拉胶、瓜尔胶)”或“增稠剂(407,412)”。

如果某一种食品添加剂没有INS号,可同时标示其具体名称。

举例:“增稠剂(卡拉胶,聚丙烯酸钠)”或“增稠剂(407,聚丙烯酸钠)”。

第三点

复配食品添加剂的标示

应当在食品配料表中一一标示在终产品中具有功能作用的每种食品添加剂。若标注复配食品添加剂的名称,需注意复配食品添加剂的命名规则应符合《食品安全国家标准复配食品添加剂通则》(GB 26687-2011)的规定。应以“复配”+“GB 2760中食品添加剂功能类别名称”或“复配”+“食品类别”+“GB 2760中食品添加剂功能类别名称”,如复配水分保持剂,或复配肉制品水分保持剂等。

例如:某食品添加剂了复配着色剂,可标示为“复配着色剂(天然胡萝卜素、苋菜红)”或在配料表中直接标注“天然胡萝卜素、苋菜红”。

第四点

食品添加剂中辅料的标示

食品添加剂含有的辅料不在终产品中发挥功能作用时,不需要再配料表中标示。食品添加剂中的辅料是为了单一或复配的食品添加剂的加工、贮存、标准化、溶解等工艺目的而添加的食品原料和食品添加剂。这些物质在使用该食品添加剂的食品中不发挥功能作用,不需要再配料中标示。

如含有食用植物油、糊精、抗氧化剂等辅料的叶黄素可直接标示为“叶黄素”,或者“着色剂(叶黄素)”“着色剂(161b)”。

第五点

酶制剂的标示

酶制剂如果在终产品中已经失去酶活力的,不需要标示;如果在终产品中仍然保持酶活力的,应按照食品配料表标示的有关规定,按制造或加工食品时酶制剂的加入量,排列在配料表的相应位置。

对于不需要标示的加工助剂、酶制剂、食品添加剂中的不发挥工艺的辅料等,企业也可以在配料表中标注。

第六点

食品营养强化剂的标识

食品营养强化剂应当按照《食品营养强化剂使用标准》(GB 14880-2012)或原卫计委公告的名称标示。

既可以作为食品添加剂或食品营养强化剂又可以作为其他配料使用的配料,应按其在终产品中发挥的作用规范标示。当作为食品添加剂使用,应当标示其在《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定的名称;当作为食品营养强化剂使用,应标示其在《食品营养强化剂使用标准》(GB 14880-2012)中规定的名称;当作为其他配料发挥作用,应当标示其相应具体名称。例如。味精(谷氨酸钠)既可以作为调味品有可以作为食品添加剂,当作为食品添加剂使用时,应标示为谷氨酸钠,当作为调味品使用时,应当标示味精。

希望以上内容对您有所帮助!

来自:FDA

Sichuan Safety Testing Center Co.,LTD. 四川省中安检测有限公司 版权所有 蜀ICP备15017687号

服务领域